1人の青年がクルマと出逢い、その魅力にとりつかれ、バトルを重ねながらドライバーとしても人間的にも成長していく姿を綴った『頭文字D』は、日本のみなならず、アジア各国でも賞賛を浴びた、クルママンガの金字塔である。

当企画は、同作において重要な役割を果たしたさまざまなキャラクターにスポットを当てるというもので、ストーリー解説付き、ネタバレありで紹介していく。

今回は、かつて一度このコーナーでも紹介した須藤京一を再度取り上げる。印象深いルックスに、愛車は4WDセダン、そして拓海に初黒星をつけた、強力かつ異形のキャラクターだが、敗北からある変化を見せることになる。

■須藤京一はどんな人物?

栃木県、日光のいろは坂をホームとする走り屋チーム・エンペラーのリーダーにしてトップランナー。頭にタオルを巻いた個性的ファッションで、三白眼に頬は若干こけたように見えるほど引き締まっている。喧嘩したら絶対強いだろうと思わせるこのルックスの蛇のようにギラついた目で睨まれれば、たいていの走り屋は縮み上がるんじゃなかろうか(←偏見)。

性格は、とにかく合理的でクール。何事にも冷静で、時には冷酷な判断を下し、また厳しい発言をするところから、チームの仲間たちからは、若干恐れられているようにも、信頼されているようにも見える。同様にクルマに対しても、“合理性”を美学として持っているため、メカニズム的に優位な4WDに対して圧倒的な信頼を置いている。

さらには、過去にモータースポーツ(ジムカーナ)で腕を磨いた経験を持ち、ドライビングテクニックは『頭文字D』作中でもトップレベル。一方で、峠で走ることを「幼稚」などと身も蓋もないことを言い、自身の経験と実力に対して絶対の自信を持っていた。

高橋涼介とは、物語開始以前からライバル関係にあり(京一が一方的に敵視している感もある)、かつて敗北を喫したが、再度挑んでまたもや涼介に敗れることになる。敗因は、モータースポーツでは対向車が来ないことから、京一は公道を走ると車体の右側に対して不安を感じてしまうため。FRとか4WDとか以前に、モータースポーツ経験者ならではのウィークポイントが露呈してしまうのだった。

■敗北を経て成長を遂げる男

高橋涼介に敗北し、シニカルかつはっきりと弱点を告げられた京一。しかしこれは京一が今後も公道でバトルをするうえで、決して看過できないポイントであり、彼が成長するにあたって通らなくてはならない道だった。結果的には、京一はマインドコントロールを成し遂げ、自ら「変わった」と言うようになる。

というのも、峠で走ることに対して、「公道(ストリート)は、それ自体がハイレベルな知的ゲーム。ましてやバトルとなれば、知識、戦略、勇気、そしてマシンとドラテクのすべてを総動員して戦う奥の深いゲーム」と認識し直し、さらに「くやしいことだが‥‥オレの走りの哲学は、もう一度、作り直しだ!!」と前向きに成長を誓っているのだ。

そんな京一に対して、藤原拓海は涼介からプロジェクトDに誘われたものの吹っ切れず、それを払拭するためにバトルを挑んでくるのだった。若者のほとばしる情熱を受け止める立場の京一だが、前回は拓海とのバトルのことを「講習会(セミナー)」と呼んだのに対して、今回は、自ら「バトル」だと口にする。

きっとそれは京一が拓海の意を決した表情からヤスリをかけたようなざらつきを感じ、その自信を汲み取ったからに違いない。事実、拓海のドライビングテクニックは向上していたし、ハチロクにはグループAのツーリングカー用エンジンが新たに搭載されていた。

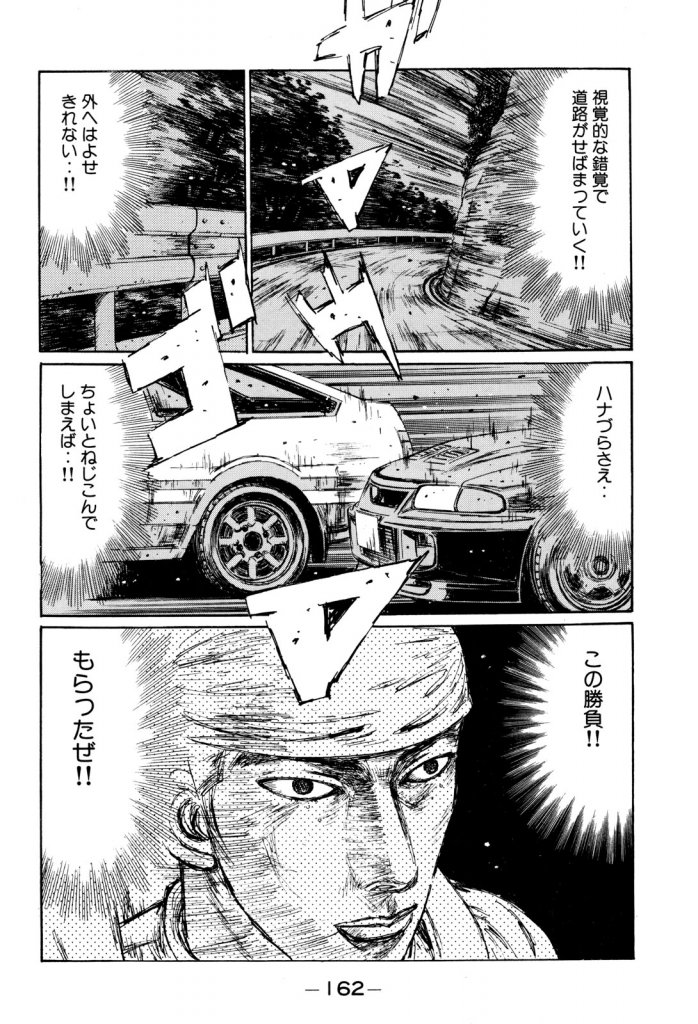

前回のバトルは赤城山だったが、今回の決戦場所は京一のホームである、いろは坂。京一によれば、「関東エリア一番のダウンヒルステージ」「これほどダイナミックな急坂下りは他では見たことがない」とのこと。

つづら折れのヘアピンカーブが連続し、タイトな低速コーナーによる急加速の繰り返しは、まさにジムカーナ経験に長けている京一向き。相棒の岩城清次によれば、「京一は低速コーナーの鉄人」なのだという。

■4WD愛が胸に刻まれる

京一が拓海に譲る形でハチロク先行でバトルはスタートするが、このコースで不利な高回転型エンジンの特性を払拭するかのような拓海のテクニカルなドライビングを目にしても、京一は拓海を過度に評価することはなく「どれほどの高等技術も速さに繋がらなければ‥‥それはただの曲芸」とさえ言い切った。

なにより最後まで京一は自分の勝利を疑っていなかったが、拓海にはランエボからのプレッシャーを受けながらもコントロールを楽しむ余裕のようなものがあり、それは2人の間で潮目が変わったことを実感させられた瞬間だった。そして戦いの最後は、京一が拓海の実力を見誤ったことが要因となり、勝敗がついている。

しかしこのバトルは、京一がさらに翼を広げるための敗北だった。それまで頑なだった男が自由を求めたバトルと言えるかもしれない。いきいきと走る拓海の姿を後方から目の当たりにし、峠を走ることの魅力を理屈抜きに味わい、それまで違和感が拭えなかったはずの“走り屋としての”純度を高めていく作業であった。

バトル後はサーキットが最高といったニュアンスの発言をしなくなった京一。モータースポーツがクルマの頂点とする考え方は、好事家のひねくれた自意識でしかなかった。もちろんクルマの愛し方というのは千差万別で、クルマに乗った人の数だけの解釈とストーリーが存在する。そこに正解というものはないのだが。

最後に、京一は拓海とハチロクのことを認めている。ただし、「オレにはわかる‥‥この先‥‥何年かの後‥‥あいつは4WDのステアリングをにぎることになるだろう。そうなるべきドライバーだ!!」と最後まで4WD崇拝はやめない。個性と好みが突出した、名キャラクターであった。

『頭文字D』はヤンマガWebで配信中! ▼▼今すぐ読む!▼▼

▼▼しげの秀一最新作『MFゴースト』はこちらから!▼▼