連載期間18年の間にコミックス全48巻を刊行し、一大ブームを巻き起こしただけでなく、現在も読まれ、そしてさまざまな角度から検証され続けて、ファン層を拡大しつつある怪物マンガ『頭文字D』。

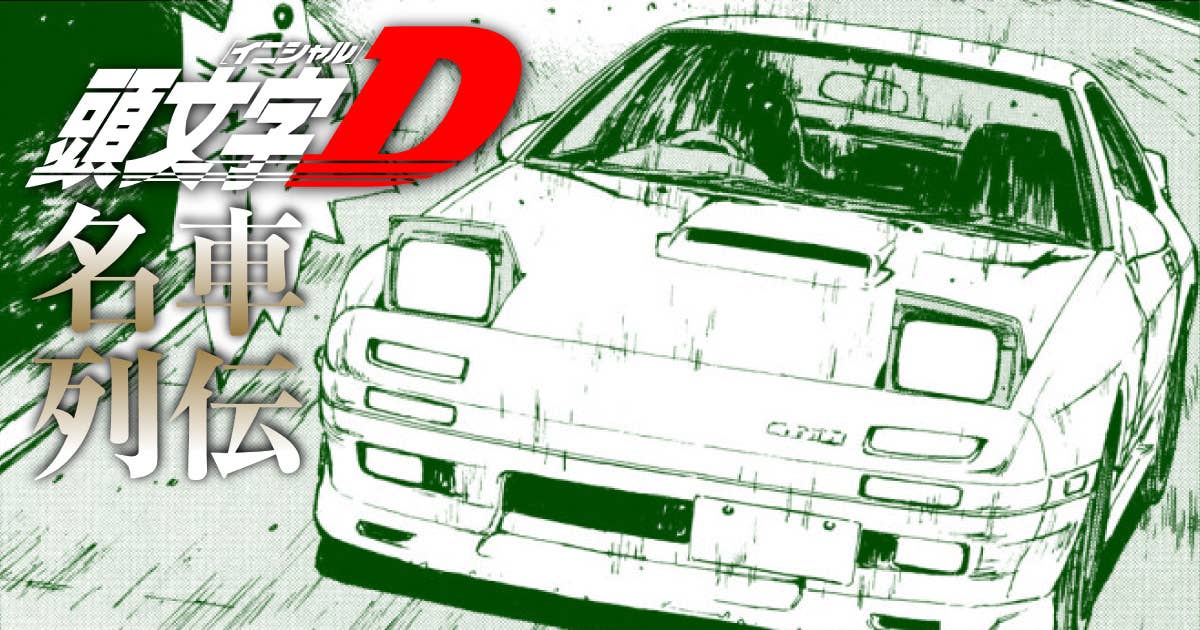

同作品に登場したクルマたちの世界観と魅力を読み解いていく本連載。主役のハチロク(トレノ)は80年代のモデルだが、同作に登場するもう一台の同年代モデルで、高橋涼介が選んだクルマ、2代目RX-7(FC3S型)の魅力を紐解く。

文/安藤修也 マンガ/しげの秀一

■スタイリングのなかに定着させたリトラクタブル

マツダ RX-7(1985-1992)/全長4335×全幅1690×全高1270mm、エンジン:1.3L 直列2ロータリーターボ(205ps/27.5kgm)、価格:192万円

サバンナ、そしてアンフィニとサブネームを付けて親しまれてきた歴代RX-7が、マツダの現在の位置付けを確かなものにしたことは間違いない。

1970年代後半以降に登場したスポーツカーのなかでもロータリーエンジンは異彩を放っていたが、なによりそのスタイリングの存在感がカリスマ性を高めた。初代、2代目、3代目とどのモデルもスタイリッシュで、リトラクタブルライトを中心に描かれたようなスポーティなデザインの完成度の高さは、世界を見回しても抜きん出ていた。

歴代モデルで常にRX-7らしさを発揮してきたデザインに着目するなら、古典的な雰囲気の残る初代SA型、マッシブで塊感のあるFC型、流面形でグラマラスなFD型といったところか。

今回取り上げるのはFC型だが、その後のFD型を知っている我々からすると、(少し乱暴な言い方になるが)ふくよかすぎるとも思えるし、それをあえて具現化している気配さえする。しかしこの塊感が、現在では“定番”デザインとして、多くのカーマニアの心のなかに君臨しているのは言うまでもない。

初代モデルで採用したリトラクタブルライトを受け継ぎ、走りの面ではさらなる熟成&進化が図られた本格的なピュアスポーツカー。途中、オープンモデルもリリースされている。

また、スポーティさの象徴とされるリトラクタブルライトは、国産車ではトヨタ 2000GTにはじまり、初代RX-7が先鞭をつけた。

その後、セリカXX(1981)、スタリオン(1982)、プレリュード(1982)、3代目フェアレディZ(1983)、MR2(1984)、アルシオーネ(1985)とさまざまなクーペモデルに採用されてきたが、全体的に見ると、どこかちぐはぐさが見られた印象もある。そんな流れにあって、2代目RX-7は、実に自然にリトラクタブルライトをデザイン全体に定着させている。

■年式は古くてもハイテンション

ご存じのとおり『頭文字D』の主役・藤原拓海の愛車はAE86型のスプリンタートレノだが、同作連載当時、すでに旧車となっていたモデルである。連載開始以降、R32型スカイラインGT-RやFD型RX-7のように、後年に発売された優れたモデルを打ち破ってきたところで、第5巻にしてこのFC型RX-7とのバトルを迎えたわけだが、初めて同年代のモデルとの対決となった。

RX-7のステアリングを握るのは、同作で最も人気が高いキャラクターといっても過言ではない、赤城レッドサンズの高橋涼介だ。

クールで理知的な彼が、なぜ戦闘力が劣るであろう先代モデルのFC型を選んだのか、その意図は作中で語られていないものの、その理由が「デザインが好きだから」であっても驚かないだろう。それだけ、同世代にとって半端ない魅力を放っていた形状であるし、同バトルでもその魅力が余すところなく描写されている。

バトルは、スタートでハチロク(トレノ)が先行し、RX-7が追いかける展開。後方からのプレッシャーに負けたハチロクがヘアピンのツッコミでアンダーステアを出し、そのスキを逃さずにRX-7が追い抜いていく。しかし後半、タイヤがあやしくなったRX-7に対して、ハチロクはじわじわと追い上げ、最終的に四輪ドリフトのままラインをクロスして抜き返していくのであった。

同作品中、最高のドライバーのひとりである高橋涼介より、未熟だった拓海のほうがシビアなラインを走れたのは、やはりコースが地元だったという点が大きい。そういう意味では、FCファンにとっては別ステージでの再戦にも期待したくなるところだが、残念ながらこの両者のバトルが実現することはもうない。

スタート前にハチロクと並んでFCが「ウィン」とリトラクタブルライトを上げるシーンがハイライト、と言ってしまうと尻すぼみのように思われるが、そこで高まったテンションが最後までつづく、いい意味で、マシンとドライバーの若さを感じ取れるバトルだ。

■その後の日本のスポーツカーの礎に

バトル中の高橋涼介の発言にこんなものがある。

「軽量コンパクトなロータリーエンジンがもたらす最大の恩恵は馬力なんかじゃなく・・・・理想的な前後重量配分によって実現する運動性能こそ生命線!!」だと。

これぞまさにRX-7メソッド。「理想的な前後重量配分」と「高い運動性能」は、後のFD型はもちろん、その前に発売された世界的名車・ユーノス ロードスター(初代モデル)にも、その“生命線”は受け継がれることになる。

また、初代RX-7で、VIPじゃなくてもポルシェのような走りの雰囲気を味わえるクルマとして呼ばれた「プアマンズポルシェ」という呼称は、2代目モデルで、ポルシェにも対抗できる走行性能を備えたことで、ポルシェに匹敵する走行性能を持った廉価なクルマへと、呼び名自体の捉え方を変えさせている。

新車販売当時、アイコンとしての先鋭的な魅力は尖りすぎな感もあり、マツダ好き・ロータリー好きのカーマニアを除いて、受け入れるにはパンキッシュさが目に付いた。

しかし現在、筆者のようなロータリーエンジンのクルマを愛車としたことのない輩にも、RX-7というクルマが明らかに他のスポーツカーとは違うということはありありと感じらるようになった。

そして、その礎となった2代目モデルが、現在、30年前のクルマながら、中古車市場で100万〜300万円ほどで流通していることからも、普遍的な魅力を備えていたことがわかる。

※この記事はベストカーWebの記事を再編集したものです。