連載期間18年の間にコミックス全48巻を刊行し、一大ブームを巻き起こしただけでなく、現在も読まれ、そしてさまざまな角度から検証され続けて、ファン層を拡大しつつある怪物マンガ『頭文字D』。

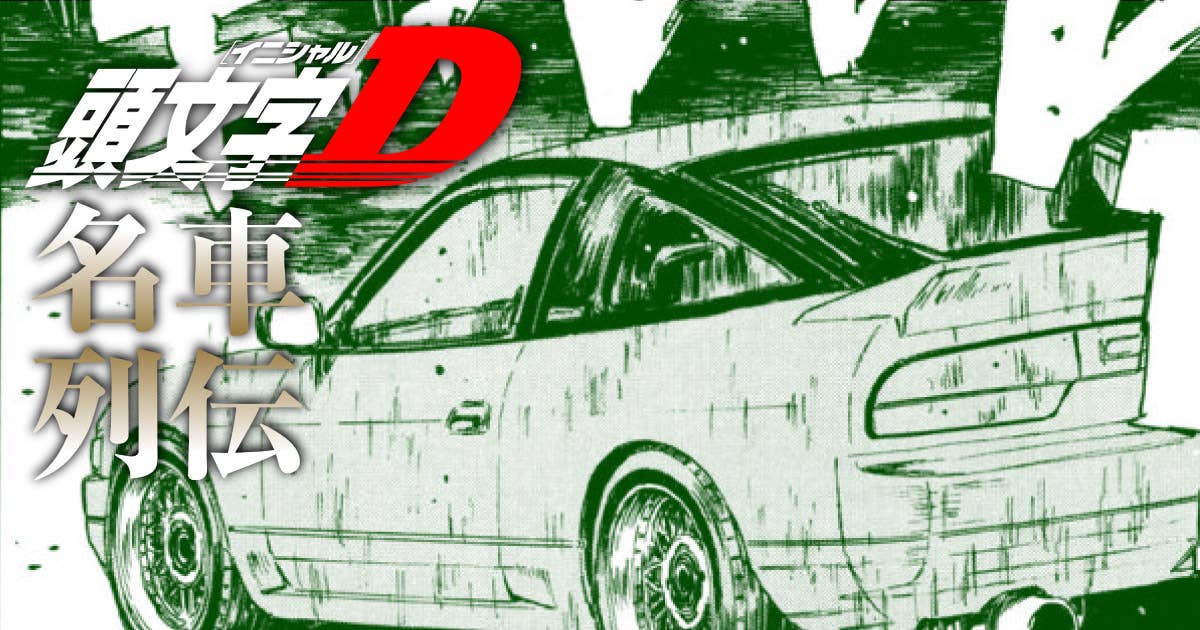

今回から全16回(予定)にわたって、同作品に登場したクルマたちの世界観と魅力を読み解いていく。まずは、日産シルエイティを取り上げたい。

文/安藤修也 マンガ/しげの秀一

■佐藤真子の愛車「シルエイティ」

シルエイティと、主人公・藤原拓海が駆るハチロクとのバトルは、わずか70ページ程度で、6巻の序盤で始まり6巻のなかで終わってしまう。つつましくもはかない、しかしながら、それがむしろ強い印象を残しているバトルだ。

主な登場人物は3人。なぜタイマンバトルで「3人」なのかといえば、シルエイティの乗員が2人だから。佐藤真子がステアリングを握り(ドライバー)、沙雪が助手席でのナビ(コ・ドライバー)という役割である。2人乗りを卑怯ととるか、重量ハンデととるかは、難しいところだが、読んでいて違和感はない。

これは、乗っているのが「美女2人」ということが大きいのではないだろうか。当然、走行中も柔和で色彩豊かな美女2人のやりとりが挟まれ、汗臭くなりがちなカーバトルを彩っている。もし、これが男2人だったら印象はまったく違ってくることだろう(笑)。

■シルエイティが登場した白熱のバトルシーン

バトルの展開は、先述のとおりいたってシンプル。先行するシルエイティを最後の最後でハチロクが抜く。スタート時から2台の位置はほとんど変わらない。けれど、このバトルは決して空虚ではない。人物やマシンの情景描写が際立っているから、魅せられるのだ。

これは、同作品中で何度も感心させられる点でもあるが、走行中の2車における孤立した室内の様子やセリフは、それぞれがドラマティックだ。今回、真子と沙雪は走行中に口論をし、仲直りまでする。いっぽうで、ハチロクの拓海は走行中にドライバーとして、大きな成長をみせる。

舞台となった碓氷峠の下りは、「直線と言えるほどの直線もほとんどないし……コーナーばかりで道幅も狭い」(イツキ談)という、抜きどころの少ないコース。さらに、拓海とハチロクにとっては初めてのビジターバトルである。

しかし、あえて拓海は後追いスタートを選び、シルエイティの後ろから最速ラインと進入速度をコピーする。

並外れた集中力と天性のセンスでバトル中に覚醒する拓海に対して、真子も呼応し、最高の走りで応えることになる。しかし「ちょっとヤバイくらいすごい!!」(沙雪談)ハイテンションとなった真子は、“マージンを残さない”走りを敢行してしまい、最終的にコーナーへ突っ込みすぎてスピンを喫してしまい、ジ・エンドとなる。

■当時はまだ珍しかった「シルエイティ」

ご存じのとおり、シルエイティは180SXのフロントまわりをS13のパーツに交換した、いわば顔面スワップモデル。

同メーカー内に兄弟車が存在するという、時代を反映した奇跡があったとはいえ、180SXとS13シルビアという、どちらも魅力的なモデルが繋がれるというのはロマンティックな話であり、はかなくも美しいチューニングカーらしいエピソードであった。

そして、ギャルっぽい見た目ながら清楚で真っ直ぐな真子に対し、おしゃべりだがどこか冷静で妖艶な沙雪。アンビバレントな魅力を持つ2人は、どちらも静になり動となりうる存在で、1台のクルマにこの2つの個性が乗り合わせていることは、シルエイティの素性とそのまま重なる部分だ。

シルエイティというクルマは、今でこそ人気車、名車として知られているが、当時はまだ珍しかった。同作品でシルエイティを知ったという人も多いという。そのため、バトル中も、このクルマの、どこか構図がアンバランスで、精巧な虚構のようなディテールを見過ごすことができない。

結果、勝ち負けの展開より、自然と映像美が脳裏に焼きつくことになる。身も蓋もない言い方だが、このバトルが、後の世におけるシルエイティの評価を高めたのは事実である。

※こちらの記事はベストカーwebの記事を再編集した記事です。